最 新 动 态

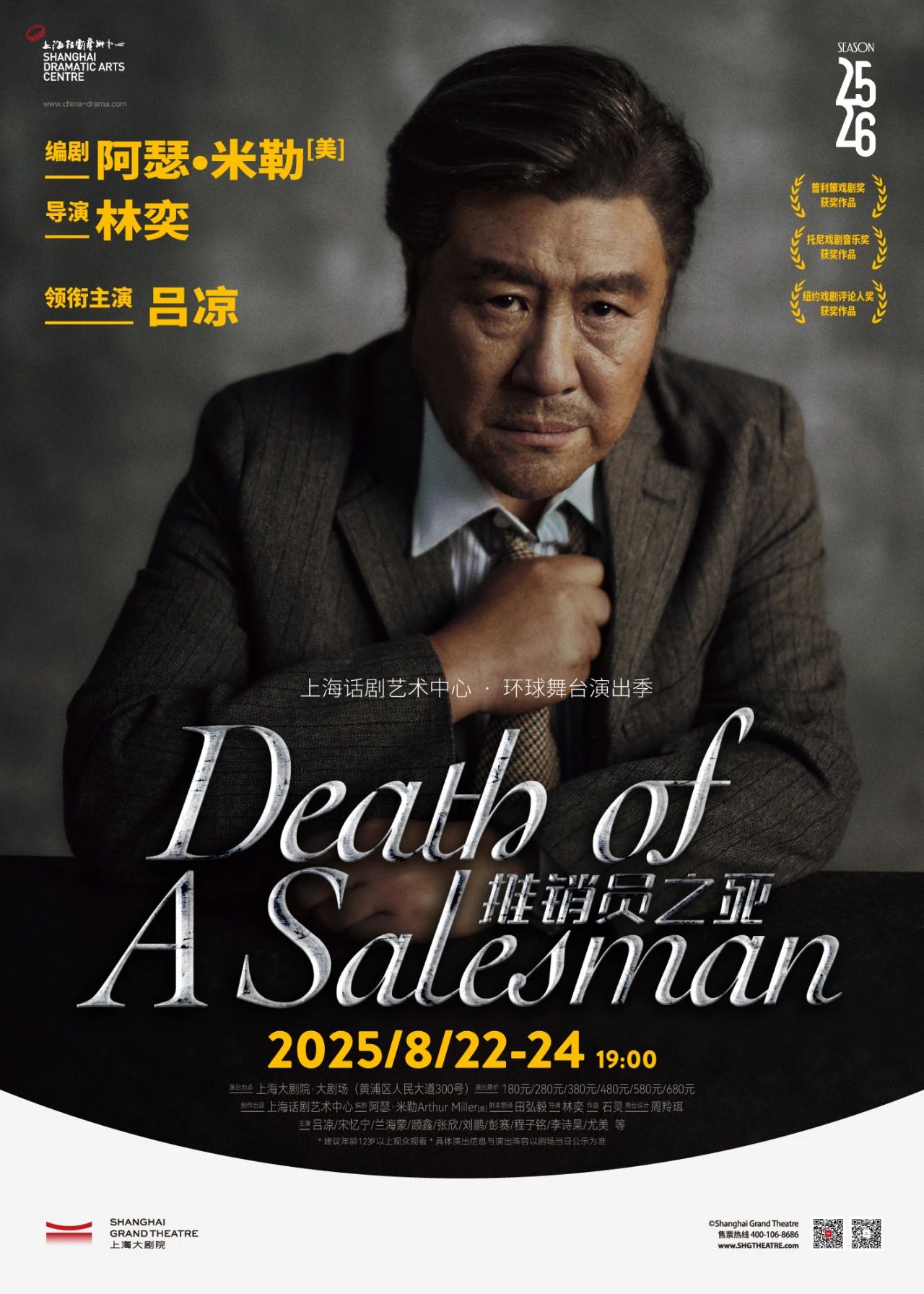

演出前门票就售罄,这部吕凉主演口碑之作究竟有什么魅力?

8月22日至24日,由上海话剧艺术中心制作出品,三料戏剧大奖作品《推销员之死》在上海大剧院上演。

演员吕凉化身身陷窘境的推销员威利,携手一众实力演员,奉上这出经久不衰的话剧。

实力班底打造口碑之作,掀起观众观剧热潮,演出票在首演前即售罄。

《推销员之死》是阿瑟·米勒完成于1949年的剧本,被誉为美国二十世纪最佳剧本之一,该剧在同年一举获得普利策戏剧奖、托尼奖和纽约剧评人奖,是历史上首个一次赢得三大戏剧奖项的剧本。

该剧讲述了上世纪三四十年代美国推销员威利·洛曼的故事——壮年时他业务能力可靠,社交能力出众,曾一度闻名于整个新英格兰。然而,随着时光的流逝,好运气似乎正离他远去,生活也渐渐失控……

导演林奕在诠释这部作品时着重体现了“爱”,从父子之间、夫妻之间,到兄弟和朋友之间。在她看来,这部戏不仅仅让人看到了一个破碎的梦,还涉及到社会压力、原生家庭、亲子关系、自我认知等现代社会的普遍问题。

吕凉在40年前就熟读了剧本,随着年龄增长,他对所饰演人物的心理有了更清晰认识,“剧中很多细节与当下有着颇多可以衔接的地方,相信会获得观众共鸣和共情。”

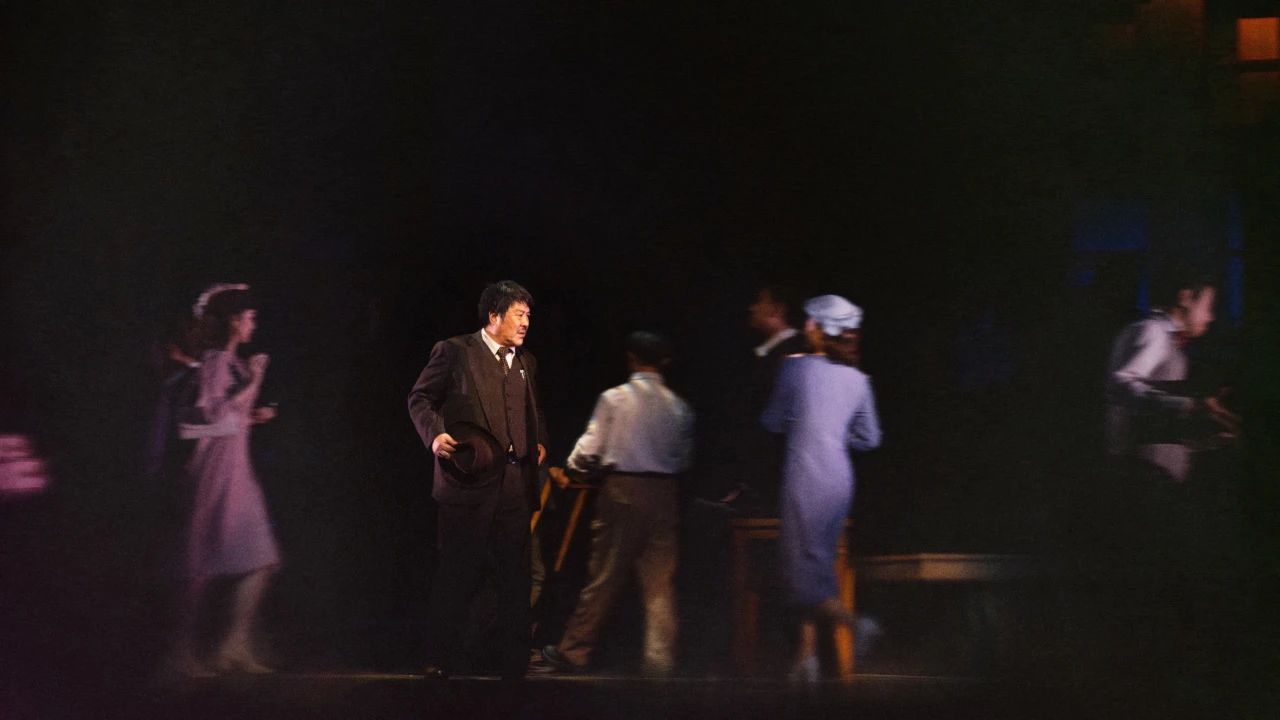

伴随着低音长笛的响起,舞台后方亮起一束光,房子背后和周围环绕着高高耸立、棱角分明的楼房轮廓,遥远天际的蓝光映照在房子上面和舞台前缘,而房子周遭的区域则笼罩在一片带着怒气的橘色光中……

以往《推销员之死》舞台设计重点表现的“房子”形象,在这个戏里成为了一种虚幻,形象幻影般轮廓层层重叠,如同主人公一直求而不得的“成功”。

为了让观众走进剧中人内心世界,舞美去除了墙体的阻碍。这是追求模糊内心现实的界限,借助带有镜头感的舞台灯光转换,将角色的所见所思呈现出来。

[ 返回 ]